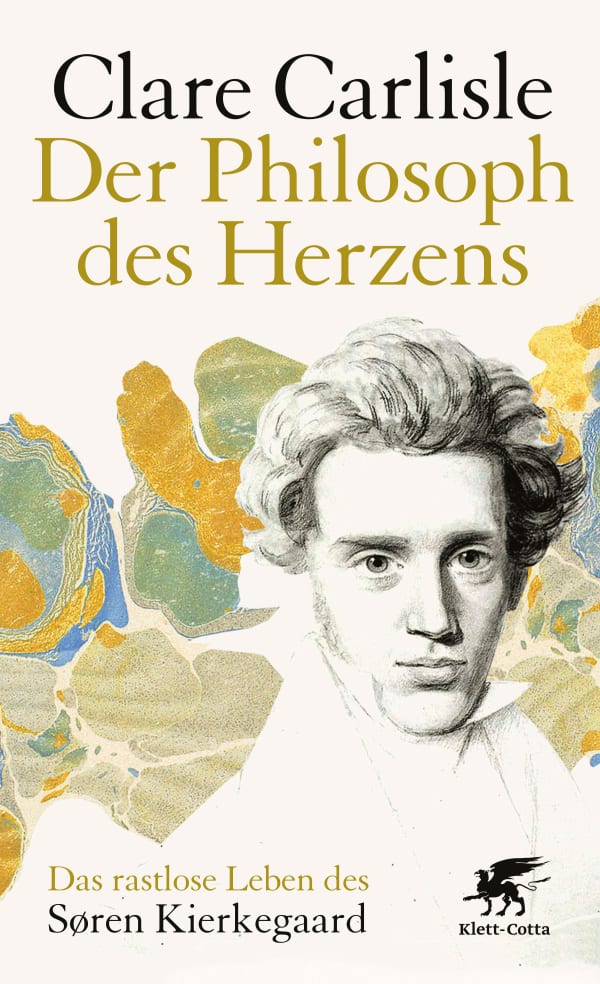

Lesebericht und Interview: Clare Carlisle, Der Philosoph des Herzens. Das rastlose Leben des Søren Kierkegaard

Bei Klett-Cotta ist eine Biographie über Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) von Clare Carlisle in der Übersetzung von Ursula Held und Sigrid Schmid erschienen: »Der Philosoph des Herzens«. Der Untertitel „Das rastlose Leben des Søren Kierkegaard“ zielt auf die Umstände seines Lebens ab, jedoch stehen in dieser Biographie die Werke, ihre Entstehung und ihre Verbindungen untereinander im Vordergrund. Der eigentliche Erfolg von Carlisles Biographie besteht darin, dass sie die Leser:innen neugierig macht auf die Lektüre der Werke von Søren Kierkegaard. Viele seiner Werke wie Entweder-Oder sind aus seinen Lebensumständen hervorgegangen. Die vielen Pseudonyme, derer er sich bediente, belegen, wie stark der Autor mit seinen Manuskripten haderte, trotz seiner so intensiven Freude am Schreiben; wie sehr er zögerte, sie der Öffentlichkeit anzuvertrauen, in Sorge darüber, ob sie von ihr auch recht verstanden würden.

Gespräch mit Clare Carlisle

Kierkegaard hat keine bestimmte Doktrin verkündet, aber sein gesamtes Werk ist der Frage gewidmet, was denn der Mensch sei. Was der Mensch in der Welt sei? Existentielle Fragen, mit denen sich auch die Philosophen beschäftigen, die später im 20. Jahrhundert dem Existentialismus zugeordnet wurden. Herausfinden wer wir sind auf ganz praktische Art, das war für Kierkegaard das Schreiben, das aber dennoch nicht ein Monolog mit sich selbst war. Seine Erfahrungen flossen unmittelbar in seine Bücher ein: Die Welt mit ihren neuen modernen Ansprüchen stellt er den Ansprüchen des religiösen Lebens gegenüber.

Die Verlobung mit Regine Olsen am 10. September 1840, die er 13 Monate später löst, (S. 48-52) hat mit ihren Auswirkungen und Erinnerungen sein ganzes Leben geprägt, ihn beeinträchtigt und später stellte er fest, dass er sich nur wegen ihr so entwickeln konnte. Er reist nach Berlin und kehrt im März 1842 nach Dänemark zurück: Nun beginnt eine zwölfjährige Schaffenszeit, in der eine Schrift nach der anderen erscheint: „Die gelebte Frage der Existenz“ lautet die Überschrift dieses ersten Abschnitts der Biographie von Clare Carlisle. Im Februar erscheint Entweder-Oder unter dem Pseudonym Victor Eremita. Er wird dennoch bekannt und ist sich nicht sicher, ob ihn das beim Schreiben hindern oder ihm helfen wird. Die Sinnfrage steht für ihn im Vordergrund: „Wie kann ich Mensch sein in der Welt?“. (S. 34) Warum die Trennung von Regine? „… die Liebe zur Welt als Geschenk Gottes … Wenn er zu so einem Glauben fähig gewesen wäre, hätte er Regine geheiratet,“ urteilt Clare Carlisle.

„Wider die Halbphilosophen“ enthält eine bemerkenswerte Einsicht in das Werk Kierkegaards: „Die Idee, dass jeder Mensch dieser Einzelne ist, tritt in seinem Werk immer deutlicher hervor.“ (S. 60) Es geht um den Einzelnen in einer bestimmten Situation. Für den Autor dieser Zeilen war die Lektüre dieses Buches in ganz besonderer Weise aufregend: Im Studium, als es darum ging, Quellen und Erklärungen für Sartres Begriff des Universel singulier als des Einzelnen Allgemeinen zu finden, das im Vorwort zu seiner Flaubert-Studie eine so große Bedeutung hat, fand sich in Sartres Aufsatzsammlung Situations, IX, mélanges (Paris 1972, S. 152-190) sein Vortrag „Universel singulier“ vom 24. April 1964, Anlass war ein Kolloquium über Søren Kierkegaard. Wie so oft tat sich mit dieser Spur ein ganzes Universum auf – mit der Idee, darüber später einen Aufsatz zu schreiben, zumal sich Albert Camus in Der Mythos vom Sisyphos ebenfalls ausführlich zu Kierkegaard geäußert hat: „Vielleicht der anziehendste von allen ist Kierkegaard, der wenigstens für einen Teil seiner Existenz mehr tut als nur das Absurde zu entdecken: er lebt es.“ Camus, Der Mythos des Sisyphos, Hamburg 2000, S. 38.

Es gibt viele, die Søren Kierkegaard nachhaltig beeindruckt, beschäftigt, zuweilen auch geärgert haben. Aber da waren auch diejenigen, die ihm wichtig waren und vor denen er in einem guten Licht dastehen wollte: Johan Ludvig Heiberg (1791-1861) zum Beispiel, dessen Rezension von Entweder-Oder Kierkegaard sehr ernst nahm (S. 62 ff), oder Hans Lassen Martensen (1808-1884), ab 1834 für vier Jahre Kierkegaards Privatlehrer. Aber Furcht und Zittern, das die Geschichte von Abraham und Issac in Szene setzt, lässt kein gutes Haar an Martensen und entlarvt „den hegelschen Philosophen als Sophisten des 19. Jahrhunderts.“ (S. 68)

Der zweite Besuch in Berlin verschafft ihm die Erkenntnis: „Es hat etwas Widersprüchliches, ein Mensch in der Welt zu sein.“ (S. 87) Camus sagt in Der Mythos des Sisyphos: Der Mensch stellt Fragen an die Welt und sie schweigt vernunftwidrig. Dazu kommen die Frucht und die Angst. Hat das Kierkegaard an der Heirat gehindert? Die Furcht, sich aufzugeben?

Teil II behandelt die Herkunft Kierkegaards, die Erinnerungen an seinen Vater, das Familienleben, seine Geschwister, das Elternhaus am Nytorv. Die Prägung durch den Vater – „wohlmeinend und destruktiv“ (S. 113) – war für Kierkegaards Leben so entscheidend.

1848 veröffentlicht er Christliche Reden, 28 Predigen, um mit Bischof Mynsters (1775-1854), den er schon aus seiner Jugend kennt, in Konkurrenz zu treten. (vgl. S. 121) Es beginnt eine Auseinandersetzung, die nie endgültig geklärt werden wird: „Ist die (i. e. die Kirche) das Haus des Herrn oder ein Haus der Illusionen?“ Immer wieder kommt Clare Carlisle auf Kierkegaards Bedenken, Hoffnungen und Enttäuschungen zurück, die sich mit der Art und Weise verbinden, wie die lutherische Kirche in Dänemark den Glauben praktiziert. Er fordert dazu auf, Christus zu folgen, aber erst müssen sich die Menschen dazu entscheiden, nicht untätig zu sein, sie müssen zu ihm gehen, bevor sie bei ihm eine Ruhe finden. (S. 138) Diese Passagen nicht überlesen, sie gehören zu der so überzeugenden und gelungenen Art, wie Carlisle seine Werke interpretiert.

Das Kapitel „Ästhetische Erziehung“ nimmt in diesem Buch einen besonderen Platz ein, weil hier berichtet wird, wie Kierkegaard sein Wissen und seine Methoden auf die Interpretation eines Falls, hier den der Schauspielerin Johanne Luise Heiberg, anwendet (so wie Sartre Studien über Künstler verfasst). In diesem Kapitel folgen Ausführungen über den Einfluss der deutschen Romantiker auf Kierkegaard.

Carlisles Kenntnisse der Werke von Kierkegaard sind beeindruckend: Ein Tagebucheintrag („Gilleleje, 1. August 1835“) enthält sein „philosophisches Manifest“, S. 168 f: „Erst wenn der Mensch auf diese Weise sich selbst innerlich verstanden hat …“ Das schlägt den Ton an. Später schreibt er: „Mein Leben ist leider allzu konjunktivisch, gebe Gott, ich hätte etwas indikativische Kraft.“ (S. 179) Zweifel, Selbstzweifel und dann wieder Schreiben fast wie ein Schreibzwang, dieses Pendeln gibt Carlisle so spannend wieder. 1838: Aus eines noch Lebenden Papieren (S. 182 ff), in dem Kierkegaard seine Tätigkeiten als Schriftsteller untersucht: Bücherschreiben hält er für lächerlich, besonders dann, wenn ein Buch in Leserhände fällt, die nichts davon verstehen.

Und es gibt auch eine Abgrenzung zu den künftigen Existentialisten: Der Mensch sei nicht vorgefertigt, aber er erschaffe sich auch nicht selbst, so versteht Carlisle die Überlegungen Kierkegaards.

Der Aufbau ihres Buches ist der Biographin gut gelungen. Sie stellt im ersten Teil Kierkegaards Hauptschaffensperiode vor und geht dann auf Spurensuche. So hilft sie sich und den Leser:innen, die biographischen Informationen zu gewichten und besser einzuordnen. Dennoch ist der zweite Teil fast eine Wiederholung des ersten Teils, nun aber unter viel stärkerer Einsichtnahme in seine Werke.

Die vielen Umzüge in Kopenhagen entsprechen der inneren Unruhe Kierkegaards, der zum Schreiben ein geeignetes Ambiente benötigte. Kierkegaard ist mit den Philosophen der Antike, Sokrates, Platon, Aristoteles und Heraklit wohl vertraut. Hier wird die Biographie streckenweise zu einer Philosophiegeschichte. 1843 notiert er einen Gedanken – „das Schlimmste sei, habe Sokrates gesagt, von sich selbst betrogen zu werden …“ (S. 249), das deutet auf die mauvaise foi bei Sartre hin.

Kapitel 11, „Angst lernen“, berührt ein zentrales Thema in seinem Denken: „Der Begriff der Angst“ (S. 263 ff. bsds. S. 264). Die Freiheit könne auch Angst machen, erklärt Sartre in Das Sein und das Nichts, 1943.

Um 1848 schreibt er: „Man zeige mir in einem anderen Land einen Schriftsteller, der in diesem Ausmaß gelitten hat!“ (S. 273) und fasst damit seine inneren Kämpfe (und Siege) zusammen. Aber die Ausübung des Christentums behagt ihm nicht: „Das Weihnachtsfest, wie es jetzt in der sogenannten Christenheit zelebriert wird, ist reines Heidentum.“ (S. 275)

Heftige Niederlagen hat Kierkegaard erlebt, wie der Verriss seiner Werke und seiner Person im Corsaren durch Peder Luwig Møller (S. 284-296). Aber er wehrt sich und brandmarkt das was er für den moralischen Verfall Dänemarks hält. Es geht um die Interpretation des modernen Lebens: Eine literarische Anzeige, in dem er das Rezensentenunwesen ins Visier nimmt. Kierkegaard bleibt seinem Suchen treu und veröffentlicht Der Liebe Tun: „Es ist ein polemisches Buch, das infrage stellt, ob Menschen wirklich wissen, was Liebe ist …“ (S. 299).

In seine letzten sechs Jahren (3. Teil) fragt sich Kierkegaard immer wieder: Schreiben oder eine Pfarrei annehmen? Die Krankheit zum Tode erscheint (S. 316 ff.). Seine Kritik am Christentum, an der Kirche, so wie sie das Christentum praktizierte, enthielt den Vorwurf, dass sie sich zu sehr der Weltlichkeit anlehne. Kierkegaard mache das Gegenteil, so Carlisle. Seine Predigten am Freitagnachmittag in der Frauenkirche enthalten wieder Hinweise auf die Bedeutung der Existenz des Einzelnen: „Die Ruhe kann keiner Dir stören, nur Du selbst.“ (S. 228)

Im Kapitel über „Kierkegaards Leben nach dem Tod“ berichtet Clare Carlisle über ihre Arbeit an dieser Biographie.

Heiner Wittmann

Der Philosoph des Herzens

Das rastlose Leben des Sören Kierkegaard

Beteiligte Personen

Clare Carlisle

Clare Carlisle, geboren 1977, wuchs in Manchester auf, studierte Philosophie und Theologie in Cambridge und ist heute Dozentin für Philosophie und Theolog...

Clare Carlisle, geboren 1977, wuchs in Manchester auf, studierte Philosophie und Theologie in Cambridge und ist heute Dozentin für Philosophie und Theologie am King‘s College, London.

Regelmäßig schreibt sie in der »Times« und im »Guardian« Artikel über Philosophie und Literatur. »Haltung. Denken im Tun. (On Habit. Thinking in Action)« wurde zur überragenden akademischen Veröffentlichung 2014 gewählt. Clare Carlisle lebt heute in Hackney.

Das könnte Sie auch interessieren

Interview über Jean Améry mit Susan Neiman

Interview über Jean Améry mit Susan Neiman

Lesebericht: Ray Monk, Wittgenstein. Das Handwerk des Genies

Lesebericht: Ray Monk, Wittgenstein. Das Hand...

Lesebericht und Nachgefragt: Daniel-Pascal Zorn, Logik für Demokraten

Lesebericht und Nachgefragt: Daniel-Pascal Zo...

Bestell-Informationen

Service / Kontakt

Kontakt